渡部病院

渡部病院は、佐竹南家との縁も深く安政5年(1858年)に南家の御典医に任じられていたほどの家柄でした。

江戸時代の安永3年(1774年)に刊行された日本で最初の西洋医学書である解体新書の翻訳書を所有しており、この書物が昭和41年に市指定文化財に指定されています。

渡部病院としての開業は明治時代で、最初の建物は当時流行していた二階建ての木造洋風建築で、明治36年(1903年)に完成しました。

現在の建物は昭和53年に完成し、玄関先の庭は庭木などの手入れが行き届き、四季折々の美しい表情が見られます。

また、病院や屋敷を取り囲む板塀は、風情があり当時の面影を今に伝えています。

京野家洋館

京野家洋館は大正13年(1924年)、当時呉服商を営んでいた京野兵右衛門が別荘として建てた、明治時代から流行りだした洋風建築を取り入れた和洋折衷の建物です。

外壁は焦げ茶色で柱が白、当時は珍しい出窓やベランダもつけられ、裏庭に続く庭園の借景は素晴らしい景観美です。

高台にあるので、晴れた日には出羽丘陵の眺めがくっきりと浮かび上がります。

清凉寺

清凉寺は佐竹南家の菩提寺で、慶長7年(1602年)佐竹南家3代義種が建立しました。

寺の後方の高台には佐竹南家の塋域があり、歴代の墓碑が安置されています。

南家初代義里と二代義尚の墓碑は国替えの際に常陸の国から移されたと伝えられています。

昭和46年に遺跡として湯沢市指定文化財に指定されています。

薬医門

山内家の門は、薬医門と呼ばれ江戸時代の末期に建築されました。

薬医門は、武家時代に弓の矢を食い止める門ということからその名がついてとの一説もあります。

門の隣には中間部屋があり、当時は門番がこの中におりました。

この屋敷は佐竹南家組下240石の石井家の屋敷でしたが、明治に時代が変わり、当主の石井信が政治家を志して湯沢を去るときに支援に感謝し、山内家に屋敷を譲ったと伝えられています。

門構えと屋敷前の黒板塀が、江戸時代にタイムスリップしたかのような感覚にさせます。

一里塚

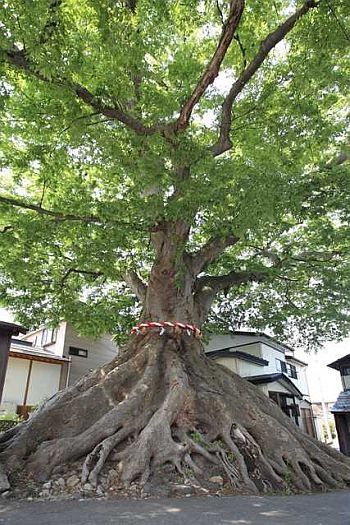

羽州街道に築かれたもので、高さが21メートルを超える樹齢約400年のケヤキです。

塚の全面に大きな根を張っていて、周囲は33メートルにもなります。

江戸時代初期の慶長9年(1604年)に幕府は江戸日本橋を起点とする一里塚の設置を命じました。

はじめは主要街道に設置しましたが、その後は脇街道にも広がっていきました。

この一里塚は、昭和38年に県指定の史跡になっています。

山内家住宅

山内家は江戸時代から昭和にかけて呉服商を営んでおり、この建物は昭和6年から4年の歳月をかけて建てられたもので、昭和9年9月9日に竣工しました。

建築時期は世界大恐慌と昭和東北大飢饉と重なった時期で、国全体が疲弊していて、雇用対策も大きな目的でした。

平成19年に住宅と4つの蔵が国の登録有形文化財に指定されました。

木村酒造

木村酒造は元和元年(1615年)の創業で、酒造りを始めてから400年を超えます。

秋田県で2番目に古い酒蔵で、いまでは多くの酒蔵を有する秋田県にも当時は数えるほどしかなかったと言われています。

豊臣家の重臣であった木村重成の一族が、はじめた酒造り。

近隣には院内銀山という物資の大消費地が控えており、藩政時代は隆盛を極めました。

ここで作られた日本酒は、全国清酒鑑評会での金賞や「インターナショナル・ワイン・チャレンジ(IWC)ロンドン大会2012」SAKE部門吟醸・大吟醸の部において、

ゴールドメダルを受賞するなど数々の賞を受けています。

まちの駅

まちの駅であるとみやセトモノ店は明治の末期に開業した老舗です。まちの駅自体は、平成25年に開設されました。

店の中は食器類の種類も多く、硝子陶器がところ狭しと並んでいます。

奥にはカフェが併設されゆっくりとくつろげるほか、絵画展や書道展・折り紙展・コンサート・体操教室・落語会などのイベントが催されることもあります。

まちの駅は、ひと・もの・情報の交流地点として賑わいを生み出しています。

渡部病院は、佐竹南家との縁も深く安政5年(1858年)に南家の御典医に任じられていたほどの家柄でした。

渡部病院は、佐竹南家との縁も深く安政5年(1858年)に南家の御典医に任じられていたほどの家柄でした。 京野家洋館は大正13年(1924年)、当時呉服商を営んでいた京野兵右衛門が別荘として建てた、明治時代から流行りだした洋風建築を取り入れた和洋折衷の建物です。

京野家洋館は大正13年(1924年)、当時呉服商を営んでいた京野兵右衛門が別荘として建てた、明治時代から流行りだした洋風建築を取り入れた和洋折衷の建物です。 清凉寺は佐竹南家の菩提寺で、慶長7年(1602年)佐竹南家3代義種が建立しました。

清凉寺は佐竹南家の菩提寺で、慶長7年(1602年)佐竹南家3代義種が建立しました。 山内家の門は、薬医門と呼ばれ江戸時代の末期に建築されました。

山内家の門は、薬医門と呼ばれ江戸時代の末期に建築されました。 羽州街道に築かれたもので、高さが21メートルを超える樹齢約400年のケヤキです。

羽州街道に築かれたもので、高さが21メートルを超える樹齢約400年のケヤキです。 山内家は江戸時代から昭和にかけて呉服商を営んでおり、この建物は昭和6年から4年の歳月をかけて建てられたもので、昭和9年9月9日に竣工しました。

山内家は江戸時代から昭和にかけて呉服商を営んでおり、この建物は昭和6年から4年の歳月をかけて建てられたもので、昭和9年9月9日に竣工しました。 木村酒造は元和元年(1615年)の創業で、酒造りを始めてから400年を超えます。

木村酒造は元和元年(1615年)の創業で、酒造りを始めてから400年を超えます。 まちの駅であるとみやセトモノ店は明治の末期に開業した老舗です。まちの駅自体は、平成25年に開設されました。

まちの駅であるとみやセトモノ店は明治の末期に開業した老舗です。まちの駅自体は、平成25年に開設されました。